Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.

26. März 2020

Multimedial

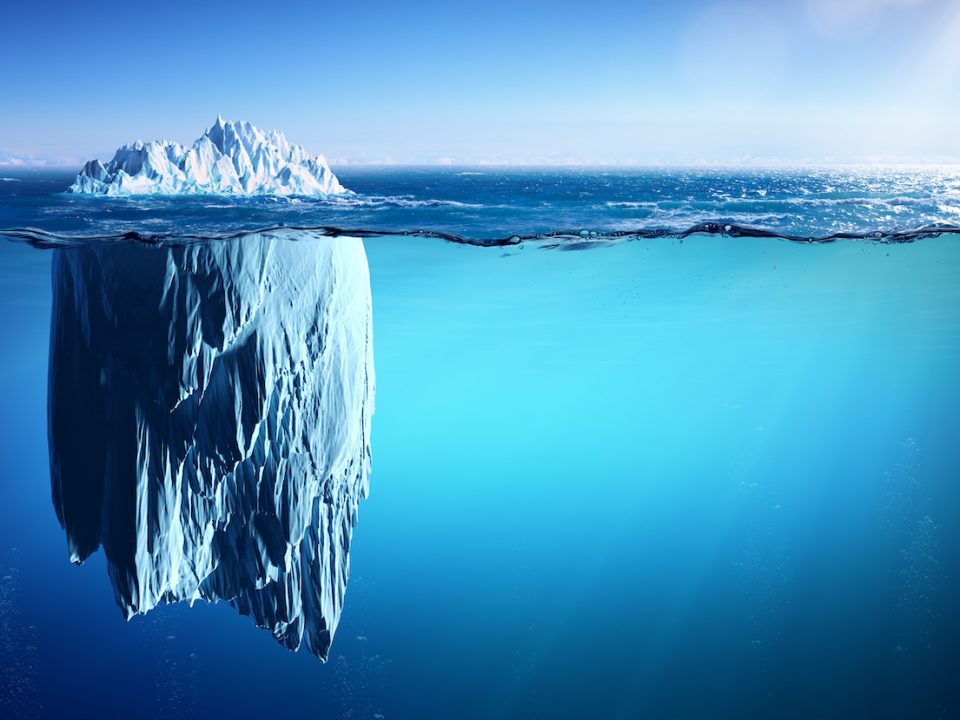

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita Yoga und Sprache Inhaltsverzeichnis 0 Vorbemerkungen 1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

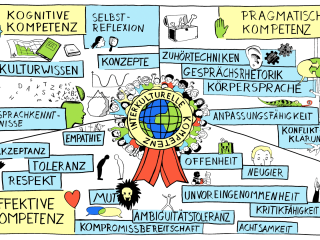

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Люди або організації іноді колективно виключаються через дискримінаційні заяви або дії. Принизливий термін „сніжинка“ може бути використаний критикованими особами чи організаціями для звинувачення колективу, який їх […]

人们或组织有时会因为歧视性言论或行动而遭到集体排斥。被批评的个人或组织就可以用雪花这个贬义词来指责排斥他们的集体过于敏感、情感脆弱和对言论自由的审查。通过这种方式,可以尝试将歧视指控相对化。这也避免了与受歧视者的交流或与他们的文化接触。 另见:Wokeness

Leitkultur“(指导文化)一词是在有关一体化的政治辩论中产生的(Novak, 2006, 17)。它是由政治学家巴萨姆-提比(Bassam Tibi)于 1996 年提出的。根据提比的观点,欧洲指导文化以西方自由主义价值体系为基础,其核心是 „民主、世俗主义、启蒙运动、人权和公民社会“(Tibi, 2000, 154)。在有关移民政策的政治辩论过程中,该术语被反复进行批判性讨论。在这一过程中,该术语的政治性日益增强。 从术语到政治问题 1998 年,基民盟(CDU)政治家约尔格-舍恩博姆(Jörg Schönbohm)在《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)的一篇文章中使用了 „文化“(Leitkultur)一词,作为与 „多元文化 „的直接对比,并试图以此定义民族身份(参见 ZIELCKE, SZ, 1998)。约尔格-舍恩博姆(Jörg Schönbohm)认为外国人拒绝融入社会,并认为引入 „文化“(Leitkultur)对于保护《德国基本法》的价值观是不可或缺的(参见 Kowitz, SZ, 1998)。 2000 […]

猫叫是一个英语术语,在德语世界中代表公共场所的 „口头性骚扰“(Ismail 2020)。在英语中,“街头骚扰 „一词也经常用于指 „猫叫 „现象,尽管它也包括在公共场合的人身攻击(参见 DelGreco/Ebesu Hubbard/Denes 2021, 1403)。 „辱猫 „指的是将当事人性化和/或提及其身体特征的口头和准口头陈述。例如:“笑一笑,年轻女人!“、“别这样,你穿这身衣服是在乞求“、“好色的屁股,你们这些娘们!“或 „你就像我的车一样漂亮!“(参见《猫叫声中的性骚扰》(CatcallsOffice……))。(参见 „希尔德斯海姆的猫叫声 2020″)。 性骚扰、街头骚扰、猫叫声 性骚扰、街头骚扰、陌生人骚扰和 „猫叫 „无法明确区分。性骚扰也包括人身攻击,而街头骚扰则更多地指骚扰地点,即公共场所。而陌生人骚扰则是指行为人与受害人之间不存在关系。性骚扰是一个总括性术语,街头骚扰、“猫叫 „和陌生人骚扰都可以归入其中。 在此需要指出的是,在这种情况下,与其说是性骚扰,不如说是性化骚扰。其背景是,这主要不是性问题,而是骚扰问题;不过,“性骚扰 „一词在一般用法中更为常见。 肇事者的动机和看法 辱骂猫叫者的动机各不相同。 所谓的个人因素和情境因素都起着重要作用(参见 Wesselmann/Kelly […]

仇外心理一词来自希腊语 xénos „外国人 „和 phóbos „恐惧“。恐外症指的是对一切外来事物的排斥态度和行为,认为这些事物具有威胁性,与自己的 „常态 „相悖。 仇外心理针对的是因出身(仇外心理)、宗教(如反犹太主义)或肤色(种族主义)而与自己的 „规范 „不同的人。 进化生物学解释 心理学家和焦虑症研究者博文-班德洛(Borwin Bandelow)解释说,“恐惧症[……]是一种夸大的、不合理的恐惧,这里指的是对陌生人的恐惧“。他试图从生物进化的角度来重构对陌生人的恐惧,他说:“从发展的角度来看,聚集在一起、保卫自己的部落并杀死其他部落的成员可能对生存有利“(Höhn,2015 年)。因此,为了确保生存所必需的稀缺资源,不信任其他社会在过去是非常合理的。 基本条件发生变化 如今,基本条件发生了变化;人权和平等原则构成了我们共存的基础。仇外心理助长排斥、不平等待遇、歧视、威胁和暴力。社会科学研究也表明,仇外心理与种族主义之间存在相当大的交叉(参见 Vedder/ Reuter 2008, 202)。 仇外心理̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶–一个有问题的术语。 在这种情况下,术语的选择为何会出现问题就变得很清楚了,因为对外国性和陌生性的判定是主观、武断和反复无常的。此外,该术语颠倒了视角:“然而,在现实中,犯罪并非因为受害者具有某种特征或出身,而是因为犯罪者具有某种态度“(参见 BAMF 2013, 46)。 […]

Wokeness(德语复兴)一词描述了对种族主义、性别歧视和社会歧视的全面认识。同时,这个词经常被保守派和右派利用来诋毁左派的目标和政治承诺。对社会权力结构的批评被视为一种象征性的姿态和自我戏剧化,或者被视为对自身生活方式的危险和道德上的疯狂威胁。 另请参见:取消文化

„每一种价值观(每一种美德、每一种指导原则、每一种人类品质)只有与一种积极的反价值观,即一种’姊妹美德’保持持续的张力,才能充分发挥其建设性作用。没有这种平衡,价值就会退化为贬值的夸大“。(Schulz von Thun, n.d.) 舒尔茨-冯-图恩(1989 年)将 „源于尼古拉-哈特曼(1926 年)、由赫尔维格(1967 年)进一步发展的价值方阵与发展理念相结合,以关注人际沟通和人格发展“。(Schulz von Thun, n.d.) 发展方阵以四种必须保持动态平衡的价值观为基础。在上层的积极价值观(如友好和矜持)之间,存在着一种积极的张力/互补关系。与之垂直的是贬值夸张,如热情洋溢的冷漠和不屑一顾的暴躁。较低的非价值之间的联系代表了当一个非价值没有足够的力量上升到较高的正价值时,从一个非价值到下一个非价值之间的逃避。这种情况可能发生在某一非价值观,例如热情洋溢的冷漠,不被对方接受,于是得出结论,必须做完全相反的事情,从而走向另一个极端。模型中的对角线代表价值与非价值之间的相反对立面。 该模型还有助于解释跨文化冲突,并可用于目标设定讨论。 文献 Schulz von Thun, Friedemann (n.d.): das Werte- und Entwicklungsquadrat. https://www.schulz-von-thun.de/die-modelle/das-werte-und-entwicklungsquadrat […]

价值观指南。价值观是身份的形成。“要想心甘情愿、自由自在地承认和接受外来价值观,就必须拥有自己的价值观。(叔本华,1819 年) 价值观可以理解为信念或准则。传播学家和心理学家格哈德-马勒茨克(Gerhard Maletzke)认为,“[价值取向]是我们思考、体验和行动的基础[……]。这些取向在社会化过程中代代相传,在社会变革的背景下,改变是完全可能的“(Maletzke 1996, 80)。(Maletzke 1996, 80) 文化结构特征 价值观是一个连贯的网络,人们必须以此为导向。不同之处在于个人对各自文化的重视程度不同(参见 Maletzke 1996, 80)。此外,Maletzke 在其著作《跨文化交际》中将价值取向描述为一种 „文化结构特征,人们只有在遇到其他文化中具有自己价值取向的人时,才会意识到这一点“(Maletzke 1996, 80)。(Maletzke 1996, 80)作为补充,文化学家 Edith Broszinsky-Schwabe 将价值观概括为 „关于个人或社区生活目标的想法,[这些想法]会引发人们的态度、行动和计划“。(Broszinsky-Schwabe 2011, 177)。 Lutz […]

„历史教学的目的不再是从固定的教科书中向学生传授尽可能多的遗忘性知识。相反,它询问和思考的是学生如何在学校学习对他们重要的问题、思维方法、工作方式和历史内容,以提高他们的记忆能力,并将其与历史上启蒙的社会想象力联系起来“。(Bergmann 等人,2003 年,3)。 这句话说明,在一个 „全球日益渗透到地方“(Forster/ Popp 2003, 5)的世界里,人们试图重新思考历史知识,以帮助学生更好地理解当代进程和问题。这就是世界史的宏观视角。康拉德认为,世界史或全球史试图克服国家历史及其封闭空间,以便更好地表现和理解 „跨国进程、交流关系,以及全球背景框架内的比较“(Conrad 2013, 9)。 什么是世界史? 对于许多作者来说,世界史和全球史这两个术语已经趋于一致,以至于可以说是同义词(参见 Sieder/Langthaler 2010, 9),这也是本文下文的假设。一般而言,全球史指的是将现象、事件或过程置于全球背景下进行历史分析的一种形式(参见 Conrad 2013, 9)。全球化世界的相互联系是全球史的出发点,其重点是 „事物、人物、思想和机构 „之间的交流(Conrad 2013, 9)。当代世界史对历史课程的导向和国家历史导向提出了质疑,其特点首先是分析全球化进程,使学生能够从宏观角度看待全球问题(参见 Forster/ Popp, 5)。 […]

世界观一词源于拉丁语 imago mundis(参见 Burger 2006, 2),描述的是 „一个由其文化和语言社区烙印在人身上的系统,通常不为人所反映,它使人能够认识世界,在世界中确定自己的方向,并根据特定的价值观判断环境,同时也回答终极问题“(Luke 2009, 39)。(卢克,2009 年,39)。 在这种情况下,意义视界与康德提出的世界观概念相重叠。这两个词有时同义(参见 Berger 2001, 21)。然而,世界观也可以被理解为世界观的一个子集(参见 Lukas 2009, 29 f.),根据 Brugger 的说法,世界观 „并不提出关于存在和整个世界意义的终极形而上学问题“(Brugger 1978, 455)。 主要世界观和次要世界观 认知语言学进一步认识到主要世界观(即 „纯语言 […]