Warum ist Interkulturelle Kommunikation so wichtig?

Warum ist Interkulturelle Kommunikation so wichtig?

Interkulturelle Kompetenz ist wichtig aus verschiedenen Gründen:

- Globalisierung: In einer globalisierten Welt interagieren Menschen aus verschiedenen kulturellen Hintergründen. Die Fähigkeit, effektiv mit Menschen verschiedener Kulturen umzugehen, ist für den persönlichen und beruflichen Erfolg entscheidend.

- Kommunikation: Unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche Kommunikationsstile, nonverbale Signale und soziale Normen. Interkulturelle Kompetenz hilft dabei, Missverständnisse zu vermeiden und effektive Kommunikation zu ermöglichen.

- Vielfalt und Inklusion: In multikulturellen Umgebungen ist es wichtig, Vielfalt zu schätzen und eine inklusive Atmosphäre zu fördern. Interkulturelle Kompetenz unterstützt dabei, ein respektvolles Umfeld zu schaffen, in dem alle Menschen sich anerkannt fühlen.

- Arbeitsumfeld: In Unternehmen und Organisationen können interkulturelle Fähigkeiten die Zusammenarbeit verbessern, die Produktivität steigern und helfen, Geschäftsbeziehungen in verschiedenen Ländern aufzubauen und zu pflegen.

- Konfliktlösung: In interkulturellen Situationen können Konflikte aufgrund kultureller Unterschiede entstehen. Eine hohe interkulturelle Kompetenz befähigt dazu, Konflikte zu erkennen, zu verstehen und konstruktive Lösungen zu finden.

Die Fähigkeit, kulturelle Unterschiede zu erkennen, zu verstehen und respektvoll damit umzugehen, ist daher von großer Bedeutung, um in einer vielfältigen und globalisierten Welt erfolgreich zu agieren.

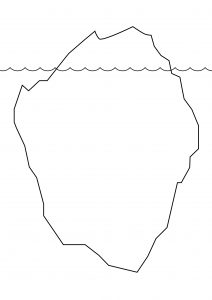

Das Eisbergmodell der Kultur wird in den Kulturwissenschaften genutzt, um das Verhältnis von unmittelbar wahrnehmbarer und verborgener Kultur und die damit zusammenhängenden Ursachen für interkulturelle Kommunikationskonflikte zu visualisieren.

Die Eisberg-Metapher (Eisbergmodell) stammt von E. Hemingway, der sie in den 1930er Jahren verwendet, um seinen literarischen Stil zu veranschaulichen. Er war der Ansicht, ein Autor müsse nicht sämtliche Details über seine Hauptfigur preisgeben. Ausreichend wäre es, wenn lediglich die Spitze des Eisbergs, circa ein Achtel, zu erkennen sei.

Spitze des Eisbergs

Diese Metapher wurde später auf S. Freuds Theorie des Bewusstseins übertragen, welches die Basis für das Eisbergmodell der Kultur darstellt. Freud entwickelte die Theorie, dass menschliches Handeln nur zu einem kleinen Anteil bewusst bestimmt wird und entwarf vor diesem Hintergrund das Strukturmodell der Psyche. Hierbei entspricht das „Ich“ (Realitätsprinzip) dem bewussten Bereich der Persönlichkeit, der darüber entscheidet, welche Teile der unbewussten Persönlichkeitsbereiche („Es“ (Lustprinzip) und „Über-Ich“ (Moralitätsprinzip)) in der Wahrnehmungswelt realisiert werden. Verglichen mit einem Eisberg nimmt das bewusste „Ich“ also lediglich den kleineren, sichtbaren Teil, die Spitze des Eisbergs über der Wasseroberfläche ein. Die unbewussten Bereiche „Es“ und „Über-Ich“ machen den größeren, unter der Wasseroberfläche verborgenen Anteil aus.

Unter der Oberfläche

In Anlehnung an Freuds Instanzenmodell hat E. Schein das Eisbergmodell bezogen auf Organisationskultur weiterentwickelt. Verallgemeinert auf

Kultur bezogen sieht es folgendermaßen aus: Der kleinere Teil des Eisbergs, seine Spitze, steht für den sicht- und hörbaren, also schnell zu erkennenden Teil der Kultur (Sprache, Aussehen, Verhalten, …). Der weitaus größere Teil der Kultur (Normen, Werte, Glaube, Ideale, Traditionen, Erfahrungen, Rollenbilder, …) hingegen liegt „unter der Wasseroberfläche“ verborgen und ist somit nicht unmittelbar wahrnehmbar. Er beeinflusst den kleinen wahrnehmbaren Teil jedoch wesentlich und ist somit aufgrund seiner „Unsichtbarkeit“ oft die Ursache für interkulturelle Kommunikationskonflikte. Wissen um die verborgenen kulturellen Aspekte und ein sensibler Umgang mit ihnen kann die Gefahr solcher Missverständnisse eindämmen.

Hier geht’s zum Lückentext, mit dem Du dein Wissen testen kannst.

Auch interessant – die Kulturschockwelle.

Literatur

Schein, Edgar H. (2006): Organisationskultur.

Motsching, Renate; Nykl, Ladislav (2009): Konstruktive Kommunikation.

Weiterführendes Lernmaterial: Interkulturell kompetent kommunizieren und handeln

Wahre interkulturelle Begebenheiten werden in dem Buch Intercultural stories: Menschliche Begegnungen aus aller Welt – lustig, lehrreich, lebensecht von Benjamin Haag geschildert:

Hunde und Engel

Fatima und Julia kannten sich aus der Uni und waren gut befreundet. Julia hatte einen Hund und kam spontan bei Fatima vorbei. Sie hatten sich schon öfter getroffen und Julia war auch schon mehrmals bei Fatima zu Hause gewesen, jedoch war es nun das erste Mal, dass sie ihren Hund mitbrachte.

Als Fatima den Hund erblickte, fragte sie ihre Freundin direkt, ob sie zusammen woanders hingehen wollen. In der Zeit, in der sie sich schnell anzog, ließ sie Julia draußen stehen und bat sie nicht herein. Julia empfand es als unhöflich, draußen zu warten und war gekränkt. Sie hinterfragte die Situation aber nicht weiter. Fatima war Muslimin und im Islam gilt das Haus als unrein, sobald ein Hund es betritt. Die Engel würden dann das Haus nicht mehr betreten.

Böse Beleidigung

Während eines Work- und Travel-Aufenthaltes in Australien arbeitete ich für einige Wochen in einem Country Pub. An einem relativ stressigen Abend bestellte ein Gast zwei Bier bei mir. Als ich diese zapfen wollte, war ich mir plötzlich doch nicht mehr so sicher, ob es wirklich zwei waren. Deshalb drehte ich mich halb zum Gast um und vergewisserte mich: „Two?“ Wegen der hohen Lautstärke im Pub verdeutlichte ich ihm die Zahl durch ausgestreckten Zeige- und Mittelfinger, wie bei einem Victory-Zeichen. Mein Handrücken zeigte dabei zum Gast.

Seine Mine gefror daraufhin zu Eis und er schaute mich verwirrt an. Also ging ich vorsichtig zu ihm hin und fragte ausführlicher: „Sorry, I’m not sure, if I got you right. Did you order two beers?“ Er brach in schallendes Gelächter aus. Ich war erleichtert, dass der Gast so gute Laune hatte, verstand aber immer noch nicht, was los war. Schließlich beruhigte er sich wieder und klärte das Missverständnis auf: Das Handzeichen, das ich als eine Ausdrucksform für die Zahl 2 verstand, sei in Australien eine rüde Beleidigung. Sie werde sogar sehr viel schlimmer aufgefasst als ein Stinkefinger bei uns.

Deodorant

Ein Freund von mir verbrachte seinen letzten Urlaub in Korea und war mehrere Wochen dort. Eines Abends wollte er sich für die nächste Party fertigmachen, während gleichzeitig zwei Koreanerinnen in seinem Hotelzimmer standen und auf ihn warteten. Er sprühte sich in ihrer Gegenwart noch schnell mit Deodorant ein, was die beiden jedoch ernsthaft schockierte und sogar anwiderte. Meinem Freund war nicht klar, weshalb sie so reagierten und er fragte entsprechend bei ihnen nach. Sie erklärten ihm, dass in ihrer Kultur ein Mann niemals vor den Augen einer Frau Parfum oder Deodorant nehmen solle. Dies deute nämlich darauf hin, dass der Mann unhygienisch und ungepflegt sei.

Gefährliches Vertrauen

Ein Freund von mir erzählte folgende Begebenheit aus Syrien, dem Land, aus dem sein Vater kommt. Kamal war grade zu Besuch bei seinen Verwandten und blieb mehrere Wochen dort. Eines Tages machten seine Verwandten einen Ausflug und er wurde eingeladen, mitzukommen. Als er ins Auto eingestiegen war, schnallte er sich an, weil das für ihn selbstverständlich war. Aus Deutschland kannte er es als ganz normale Sicherheitsvorkehrung. Seine syrischen Verwandten schauten ihn aber entsetzt und verärgert an, sie schienen beleidigt zu sein. Auf seine Nachfrage erklärten sie ihm, dass es für sie an eine Beleidigung grenze, sich im Auto anzuschnallen, weil das bedeute, dem Fahrer nicht zu vertrauen und an seinen Fahrkünsten zu zweifeln. Kamal war verunsichert. Sollte er, wie es der Sitte entsprach, den Anschnallgurt nicht benutzen, obwohl ihn der syrische Verkehr und das alte Auto mehr als beunruhigten, oder sollte er zu seiner Einstellung stehen und sich trotzdem anschnallen? Um seine Verwandten nicht zu beleidigen, entschied er sich schließlich, den Anschnallgurt wegzulassen, fuhr aber immer mit einem unguten Gefühl und Angst in Syrien Auto.

Die Buxe

Die polnische Pflegekraft Krystina war für eine 80-jährige Dame aus dem Westmünsterland zuständig. Eines Morgens wollte Krystina die ältere Dame Margret anziehen. „Ich möchte die blaue Buxe anziehen!“, sagte Margret. „Was möchte Sie anziehen?“, fragte Krystina daraufhin. „Na, die Buxe!“, erwiderte die ältere Dame. „Ich nicht verstehen Buxe?“, antwortete Krystina. „Eine Moment, ja?“ Krystina verließ das Schlafzimmer, um ihr Wörterbuch zu holen. Dort suchte sie verzweifelt das Wort Buxe, konnte es aber nicht finden. Deshalb rief sie Margrets Enkel an, in der Hoffnung, dass er ihr weiterhelfen könne: „Richard?! Margret will Buxe anziehen. Aber ich nicht weiß, was Buxe ist.“ Richard lachte und erklärte ihr, dass Buxe ein regionales Wort sei, das Hose bedeuten solle. „Aah, jetzt ich verstehe!“, antwortete Krystina.