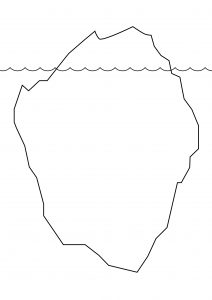

Model gunung es budaya

Model gunung es budaya digunakan dalam studi budaya untuk memvisualisasikan hubungan antara budaya yang langsung terlihat dan budaya yang tersembunyi dan penyebab terkait konflik komunikasi antarbudaya.

Model gunung es budaya digunakan dalam studi budaya untuk memvisualisasikan hubungan antara budaya yang langsung terlihat dan budaya yang tersembunyi dan penyebab terkait konflik komunikasi antarbudaya.

Metafora gunung es (model gunung es) berasal dari E. Hemingway, yang menggunakannya pada tahun 1930-an untuk mengilustrasikan gaya sastranya. Dia percaya bahwa seorang penulis tidak harus mengungkapkan semua detail tentang karakter utamanya. Cukuplah jika hanya puncak gunung es, sekitar seperdelapannya saja, yang bisa dilihat.

Puncak gunung es

Metafora ini kemudian diterapkan pada teori kesadaran S. Freud, yang merupakan dasar dari model gunung es budaya. Freud mengembangkan teori bahwa tindakan manusia hanya ditentukan secara sadar pada sebagian kecil saja, dan dengan latar belakang ini, ia merancang model struktural jiwa. Di sini, „ego“ (prinsip realitas) berhubungan dengan area sadar kepribadian, yang memutuskan bagian mana dari area kepribadian bawah sadar („id“ (prinsip kesenangan) dan „superego“ (prinsip moralitas) yang direalisasikan di dunia perseptual. Dibandingkan dengan sebuah gunung es, „aku“ yang sadar hanya menempati bagian yang lebih kecil dan terlihat, yaitu puncak gunung es di atas permukaan air. Area bawah sadar „id“ dan „superego“ merupakan bagian yang lebih besar, tersembunyi di bawah permukaan air.

Di bawah permukaan

Mengikuti model contoh Freud, E. Schein telah mengembangkan lebih lanjut model gunung es dalam kaitannya dengan budaya organisasi. Jika digeneralisasikan ke

budaya terlihat seperti ini: Bagian yang lebih kecil dari gunung es, ujungnya, merupakan bagian yang terlihat dan terdengar, yaitu bagian budaya yang dapat dikenali dengan cepat (bahasa, penampilan, perilaku, …). Bagian budaya yang jauh lebih besar (norma, nilai, kepercayaan, cita-cita, tradisi, pengalaman, panutan, …), di sisi lain, tersembunyi „di bawah permukaan air“ dan dengan demikian tidak segera terlihat. Namun, hal ini secara signifikan mempengaruhi bagian kecil yang dapat dilihat dan dengan demikian sering menjadi penyebab konflik komunikasi antarbudaya karena „ketidaktampakannya“. Pengetahuan tentang aspek-aspek budaya yang tersembunyi dan pendekatan yang peka terhadap aspek-aspek tersebut dapat mengurangi bahaya kesalahpahaman tersebut.

Literatur

Schein, Edgar H. (2006): Budaya organisasi.

Motsching, Renate; Nykl, Ladislav (2009): Komunikasi Konstruktif.