Thomas Luckmanns Essay Die unsichtbare Religion (1991) gilt heute als Klassiker der (Religions-)Soziologie. Dabei hat es knapp 24 Jahre gedauert, bis die englische Version The Invisible Religion (1967), die ihrerseits auf dem Text Das Problem der Religion in der modernen Gesellschaft (1961) basierte, neu übersetzt wurde (Vgl. Knoblauch, S.7). Thomas Luckmann (1927-2016) studierte u.a. Philosophie, Germanistik, Romanistik und Psychologie und war 24 Jahre als Professor für die Soziologie an der Universität Konstanz tätig (Vgl. Nachwort).

Thomas Luckmanns Essay Die unsichtbare Religion (1991) gilt heute als Klassiker der (Religions-)Soziologie. Dabei hat es knapp 24 Jahre gedauert, bis die englische Version The Invisible Religion (1967), die ihrerseits auf dem Text Das Problem der Religion in der modernen Gesellschaft (1961) basierte, neu übersetzt wurde (Vgl. Knoblauch, S.7). Thomas Luckmann (1927-2016) studierte u.a. Philosophie, Germanistik, Romanistik und Psychologie und war 24 Jahre als Professor für die Soziologie an der Universität Konstanz tätig (Vgl. Nachwort).

Der funktionalistische Religionsbegriff: Die Privatisierung der Religion

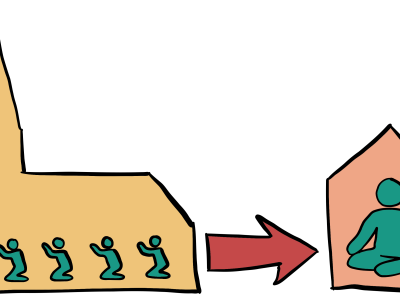

Die Leitthemen des Essays bilden die Definition, die Entwicklung und die neuen Sozialformen der Religion (Vgl. Knoblauch, S. 11) sowie die Frage, ob die Religiosität in der modernen Gesellschaft tatsächlich verschwindet, wie es die sinkende Beteiligung an kirchlichen Organisationen bis heute suggeriert. Luckmann vertritt die Auffassung, dass die religiösen Funktionen sich in anderen (privaten) Sozialformen transformieren.

Das Kernstück des Konzepts bildet die These der ‚Privatisierung der Religion‘. Mit der ‚unsichtbaren‘ Religion ist die private, individuelle Religiosität gemeint und die damit verbundene Lösung von einem reinen öffentlichen, institutionalisiertem Religionsverständnis (Glaube versus Religionszugehörigkeit). Entscheidend für Luckmanns Ansatz der ‚unsichtbaren Religion‘ ist die funktionalistische Betrachtungsweise. Anders als die substantielle Definition, welche nach den speziellen, inhaltlichen Wesenheiten von Religionen fragt und sich vornehmlich mit den Vorstellungen und dem Verhältnis des Menschen zu einer jenseitigen, heiligen, übernatürlichen Macht beschäftigt, begreift der funktionalistische Begriff die Religion als Akteurin im sozialen Gefüge, welche das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft mitbestimmt (Vgl. Knoblauch, S. 12). Vereinfacht gesagt geht es also nicht mehr primär um die Frage, was die Religion inhaltlich definiert, sondern welchen individuellen und gesellschaftlichen Nutzen sie erfüllt. Daraus ergibt sich bei Luckmann die radikale These, dass das „Religiöse selbst der Kern des Sozialen“ sei (Knoblauch, S. 13), wenn bei ihm die Internalisierung einer „Weltansicht“ zur „universale[n] Sozialform der Religion“ (Knoblauch, S. 16) erhoben wird. Luckmann selbst schreibt:

„Die Individuation des Bewußtseins und des Gewissens eines historischen Individuums geschieht weniger durch eine originäre Neuerschaffung von Weltansichten als durch die Internalisierung einer schon vorkonstruierten Weltansicht. […] Hatten wir vorher die Weltansicht als eine universale gesellschaftliche Form der Religion definiert, so können wir entsprechend die persönliche Identität als eine universale Form der individuellen Religiosität definieren.“ (Luckmann, S. 109)

Nach dieser offenen Definition kann also alles als ‚religiös‘ oder ‚heilig‘ aufgefasst werden, was eine sinnstiftende, weltbildkonstituierende Funktion erfüllt. Der traditionell als genuin religiös aufgefasste Glauben an eine übernatürliche Kraft wird hier durch die orientierungs- und identitätsstiftende Funktion ersetzt.

Der moderne ‚Heilige Kosmos‘

Gemäß Luckmanns Theorie wird auch der der traditionelle durch den modernen ‚Heiligen Kosmos‘ ergänzt (Vgl. Luckmann, S. 153). Das vorherrschende Bestreben der Moderne bildet dabei die individuelle Autonomie, welches sich in den ‚heiligen‘ Thematiken der „Selbstdarstellung, Selbstverwirklichung, das Mobilitätsethos, Sexualität und Familialismus“ (Luckmann, S. 157) differenziert. Was wiederum explizit nicht thematisiert würde, seien die eigene Sterblichkeit und das Altern: „Der ‚autonome‘ einzelne ist jung und er stirbt nie.“ (Luckmann, S. 158)

Beispiele für Luckmanns offenen Religionsbegriff wären etwa die esoterischen New-Age-Strömungen des 20. Jahrhunderts, aber auch Sportarten wie Bodybuilding (Vgl. Mörth, S.2), Yoga oder Fußball. Auch andere diesseitige sog. ‚Ersatzreligionen‘, wie etwa die vegane Lebensweise, wären nach Luckmann als religiös zu bezeichnen.

Kritik: Problematik des offenen Religionsbegriffs

Insbesondere Luckmanns Kritik an der reinen Kirchensoziologie hat die religionssoziologische Beschäftigung mit individualisierten Glaubensformen positiv beeinflusst (Vgl. Mörth, S. 4). Trotzdem fehlt es seinem Theorem an konkreteren Erläuterungen. Nicht anzuzweifeln ist der identitätsstiftende und weltbildkonstituierende Charakter des Religiösen, unklar bleibt allerdings, weshalb daraus alles, was diese Funktionen erfüllt, ‚religiös‘ sei. Aus diesem Grund lautet auch eine vorgebrachte Kritik, dass in Luckmanns Ansatz das spezifisch Religiöse verloren ginge (Vgl. Knoblauch, S. 12). Umgekehrt werden auch bewusst areligiöse Wertesysteme (Atheismus) nicht angemessen berücksichtigt. Auch Knoblauch stellt bereits in seinem Vorwort fest, dass Luckmanns Essay vielmehr einen provisorischen Entwurf der unsichtbaren Religion vorlege (Vgl. Knoblauch, S. 11). Herauszustellen ist allerdings die funktionale Betrachtungsweise von Religion als Pendant zur substantiellen. So betont Günter Dux: „Einzig eine Theorie, die zugleich funktional und substantiell argumentiert, verspricht, den Ursprung der Religion zu erklären.“ (Dux, S. 20)

Hier geht es zum Überblick aller Lexikonartikel…

Literatur

Luckmann, Thomas: Die unsichtbare Religion [1963/1967]. Mit einem Vorwort von Hubert Knoblauch. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991.

Knoblauch, Hubert: Die Verflüchtigung der Religion ins Religiöse. Thomas Luckmanns Unsichtbare Religion. In: Thomas Luckmann: Die unsichtbare Religion. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991, S. 7–41.

Dux, Günter: Ursprung, Funktion und Gehalt der Religion. In: Günter Dux (Hg.): Internationales Jahrbuch für Religionssoziologie. Wiesbaden: Springer Fachmedien 1973 (= Zur Theorie der Religion. Religion und Sprache. Band 8), S. 7–67.

Mörth, Ingo: Über die Neuausgabe eines wichtigen Buches: Thomas Luckmanns „Die Unsichtbare Religion“. In: Schweizerische Zeitschrift für Soziologie. 19. Jg. Heft 3. Montreux 1993, S. 627–634. http://soziologie.soz.uni-linz.ac.at/sozthe/staff/moerthpub/LuckmannRezension.pdf [15.02.21].

Sozialwissenschaftliches Archiv Konstanz: Nachruf Thomas Luckmann. https://www.kim.uni-konstanz.de/soz-archiv/aktuelles/nachrufe/nachruf-thomas-luckmann/ [15.02.21].

Transkript zum Erklärfilm

Thomas Luckmanns Essay Die unsichtbare Religion gilt als Klassiker der Religions-Soziologie. Das

Leitthema des Essays ist die Frage, ob die Religiosität in der modernen Gesellschaft tatsächlich

verschwindet, wie es die sinkende Beteiligung an kirchlichen Organisationen suggeriert. Luckmann vertritt

die Auffassung, dass sich die religiösen Funktionen in private Sozialformen umwandeln.

Mit der

‚unsichtbaren‘ Religion ist die private, individuelle Religiosität gemeint und die Ablösung von einem

institutionalisierten Religionsverständnis. Nach Luckmann werden alle Praktiken und Überzeugungen als

‚religiös‘ oder ‚heilig‘ aufgefasst, die eine sinnstiftende Funktion erfüllen. Orientierung und Identität

ersetzen also den Glauben an eine übernatürliche Kraft. Luckmanns Essay wird allerdings auch kritisiert, da

es ihm an konkreten Erläuterungen mangelt. So bleibt unklar, weshalb alles, was Identität und Orientierung

stiftet, ‚religiös‘ sei. Das spezifisch Religiöse gehe durch diesen Ansatz verloren. Auch bewusst areligiöse

Wertesysteme wie der Atheismus würden nicht angemessen berücksichtigt.

A true intercultural incident is described in the book Intercultural stories: Human encounters from all over the world – funny, instructive, true to life:

All good things come in threes

A Filipino woman and a German woman met in Germany through an exchange program. The two got on better and better over time and were often together. Every time the German woman offered the Filipino woman cookies or sweets she had brought with her, the Filipino woman politely declined.

One day, the Filipino woman brought cookies to the university and held them out to the German woman. She immediately grabbed them and was delighted. At that moment, the Filipino woman said she had something to say. She explained that in the Philippines you have to say no to an offer three times before you can say yes. However, she had noticed that the Germans only ask twice at most and so she never gets the chance to say „yes“. The German girl explained to her that this rule does not exist in Germany and that most Germans assume that the person will answer according to their interest after asking once. The German girl resolved to ask the Filipina more often from now on, but also told her that she could say „yes“ straight away in Germany and that Germans are happy to do so.

Schwyzerdütsch

I spent my semester abroad in Switzerland. As soon as I arrived in Zurich, I realized that Swiss German was not as easy to understand as I had thought. Despite always trying to listen carefully and pay attention, I couldn’t understand much at first in the land of „Chäschuechlie“ (little cheese cakes). I learned the first new word directly in the introductory course at the university. I had already read in my documents that we would receive our „Legi“ there. But I didn’t know exactly what that was. When I finally held a printed plastic card in my hand, I immediately knew that the „Legi“ was the student ID card in Switzerland.

My first purchases in the supermarket were also particularly exciting. After a few purchases, I realized that the Swiss franc is only called „Schtutz“ in Zurich. But it remained a mystery to me why the sales clerk still always looked at me critically. Over time, I learned something new: As a German, you shouldn’t try your hand at Swiss German! Even if the word „Gruezi“ looks simple at first and can be spoken reasonably well, it still sounds wrong when a German pronounces it. I then switched from the pitiful attempts at „Gruezi“ to a simple „Tschüss“. This did not improve the situation either. Relatively late in my semester abroad, I learned that „Tschüss“ is considered impolite by the Swiss. Since then, I’ve been fine with a simple „Auf Wiedersehen“ (the Swiss version „Uufwiedeluege“ is also better avoided).

High German is actually spoken throughout the university. But there were only twelve people in one of my seminars. When I explained that I was an exchange student, it quickly became clear that the Swiss would now have to switch to High German. My fellow students avoided me for a while as a result. You have to know that the Swiss don’t usually react very positively to the question „Can you say that again in High German?“. Unless someone who doesn’t come from Germany asks. With a Belgian friend, I experienced that the bank clerk immediately became friendly and spoke to him more slowly when he asked this question.

At the end of the semester, my lecturer in the small seminar decided: „Jana, we’re going to have an informal meeting today. You are now ready to understand Swiss German.“ A real compliment, because up until then I had always made a real effort to learn as much as possible and had asked all Swiss people not to switch to High German when they spoke to me. Thanks to professional help from a Swiss friend, I can now even sing the folk song „Gruezi wohl Frau Stirnimaa“. By the way, my personal favorite Swiss German words are: Grittibänzen-Weckmännchen, Samichlaus & Schmutzli – Nikolaus and Knecht Ruprecht and Chrüsimüsi-Durcheinander.