Vague de choc culturel

Le terme de choc culturel a été inventé par l’anthropologue américain Kalvero Oberg dans les années 1960. Dans son article Practical Anthropology, Oberg s’est penché sur les expériences des étudiants qui effectuaient un semestre à l’étranger. Il a analysé les obstacles auxquels ils étaient confrontés dans la culture étrangère. Dans ce contexte, il a défini le choc culturel comme une crise en cinq phases : Euphorie, aliénation, escalade, malentendus, compréhension (cf. Oberg 1960, 177-182). La théorie d’Oberg a été modifiée et développée à de nombreuses reprises au cours des dernières décennies. Dans ce contexte, il convient de mentionner Pedersen, qui a élargi la définition du choc culturel d’Oberg à tous les systèmes perçus comme étrangers : „Culture shock happens inside each individual who encounters unfamiliar events and unexpected circumstances“. (Pedersen 1995, 1)

Le terme de choc culturel a été inventé par l’anthropologue américain Kalvero Oberg dans les années 1960. Dans son article Practical Anthropology, Oberg s’est penché sur les expériences des étudiants qui effectuaient un semestre à l’étranger. Il a analysé les obstacles auxquels ils étaient confrontés dans la culture étrangère. Dans ce contexte, il a défini le choc culturel comme une crise en cinq phases : Euphorie, aliénation, escalade, malentendus, compréhension (cf. Oberg 1960, 177-182). La théorie d’Oberg a été modifiée et développée à de nombreuses reprises au cours des dernières décennies. Dans ce contexte, il convient de mentionner Pedersen, qui a élargi la définition du choc culturel d’Oberg à tous les systèmes perçus comme étrangers : „Culture shock happens inside each individual who encounters unfamiliar events and unexpected circumstances“. (Pedersen 1995, 1)

5 Phases

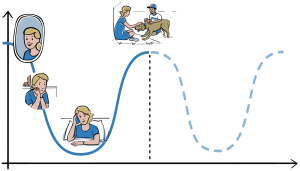

Adler a également repris les idées d’Oberg et les a modifiées. Il divise également le choc culturel en cinq phases (cf. Adler 1974, 22-49). Il qualifie la première phase de „honeymoon“. Elle est marquée par l’anticipation et la curiosité. Les voyageurs nouent avec euphorie leurs premiers contacts avec la culture étrangère. Après un contact plus intensif avec la nouvelle culture, l’euphorie initiale peut se transformer en rejet, ce qui entraîne la phase de rejet. Les premières difficultés apparaissent, souvent accompagnées de problèmes de communication. La différence de la nouvelle culture est plus souvent perçue comme fatigante et dérangeante. Vient ensuite la troisième phase, dite de régression. Il s’agit ici du choc culturel proprement dit. La personne se retire et se plaint. En outre, la propre culture est idéalisée. La troisième phase est vécue comme une crise. Si l’évolution est positive, la quatrième phase du choc culturel, l’accommodation, suit. On s’adapte et la nouvelle culture est de plus en plus comprise et acceptée. Les modes de pensée et d’action sont également partiellement adoptés. La personne se sent de plus en plus intégrée et chez elle. Une fois de retour dans son propre pays, il peut y avoir un choc du retour. Cela signifie que la personne se sent étrangère dans son propre pays. Les phases décrites ci-dessus sont donc à nouveau vécues.

Une gestion souveraine

Dans un parcours graphique, les hauts et les bas se transforment en une vague. C’est pourquoi on parle d’onde de choc culturelle. Tous les phénomènes décrits ne se produisent pas au même rythme chez tout le monde, et leur intensité varie également. L’utilité pratique de la connaissance du phénomène de l’onde de choc culturelle réside dans le fait de pouvoir gérer un choc culturel de manière plus souveraine, tant pour soi-même que pour les autres.

Littérature

Adler, Peter (1974) : Beyond cultural identity : Reflections on cultural and multicultural man. Topics in culture learning. 8e éd.

Oberg, Kalvero (1960) : Cultural shock : Adjustment to new cultural enviroments. In : Gulick, John (éd.) : Practical Anthropology and Practical Politics. Vol. 7, 177-182.

Pedersen, Paul (1995) : Les cinq étapes du choc culturel. Critical Incidents around the World. Vol. 25. Westport/ Conn : Greenwood Press.