文化冲击波

文化冲击一词由美国人类学家卡尔弗洛-奥伯格于 20 世纪 60 年代提出。在《实用人类学》一文中,奥伯格研究了在国外度过一个学期的学生的经历。他分析了他们在异国文化中面临的障碍。在此背景下,他将文化冲击定义为一种危机,分为五个阶段: 欣快、疏远、升级、误解、理解(参见 Oberg 1960, 177-182)。在过去的几十年中,Oberg 的理论经过了多次修改和发展。在这方面,应该提到 Pedersen,他将奥伯格对文化冲击的定义扩展到了所有被视为外来的系统:“文化冲击发生在每个遇到陌生事件和意外情况的人的内心“(Pedersen 1995, 1)。(Pedersen 1995, 1)

文化冲击一词由美国人类学家卡尔弗洛-奥伯格于 20 世纪 60 年代提出。在《实用人类学》一文中,奥伯格研究了在国外度过一个学期的学生的经历。他分析了他们在异国文化中面临的障碍。在此背景下,他将文化冲击定义为一种危机,分为五个阶段: 欣快、疏远、升级、误解、理解(参见 Oberg 1960, 177-182)。在过去的几十年中,Oberg 的理论经过了多次修改和发展。在这方面,应该提到 Pedersen,他将奥伯格对文化冲击的定义扩展到了所有被视为外来的系统:“文化冲击发生在每个遇到陌生事件和意外情况的人的内心“(Pedersen 1995, 1)。(Pedersen 1995, 1)

5 个阶段

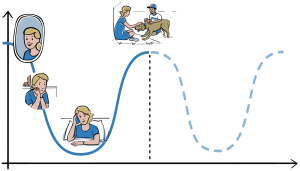

阿德勒也采纳并修改了奥伯格的观点。他还将文化冲击分为五个阶段(参见 Adler 1974, 22-49)。他将第一阶段称为蜜月期。蜜月期的特点是期待和好奇。旅行者兴高采烈地与异国文化进行初次接触。在与新文化有了更深入的接触之后,最初的欣喜会转化为排斥,从而进入拒绝阶段。最初的困难出现了,往往还伴随着交流问题。新文化的异质性往往会给人带来压力和困扰。随后是第三阶段,即所谓的回归阶段。这是真正的文化冲击。这个阶段的人会退缩和抱怨。此外,自己的文化也会被理想化。第三阶段是一种危机体验。如果这个过程是积极的,那么文化冲击的第四个阶段,即适应阶段,就会随之而来。人们逐渐适应并理解和接受新文化。在某些情况下,人们也会采用新的思维和行为方式。人们会感到越来越融入,越来越有家的感觉。一旦回到家乡,可能会出现回归冲击。这意味着他们在自己的国家感到陌生。因此,刚刚描述的阶段会再次出现。

自信应对

从图形上看,起伏就像一个波浪。这就是我们所说的文化冲击波的原因。并不是每个人都会在上述阶段中经历上述所有现象,而且在强度上也存在差异。了解文化冲击波现象的实际好处在于,它能让人们更自信地应对文化冲击,无论是对自己还是对他人。

文献

Adler, Peter (1974):《超越文化认同:对文化人和多元文化人的思考》。文化学习专题。第 8 版。

Oberg, Kalvero (1960):《文化冲击:适应新的文化环境》。In: Gulick, John (ed.): Practical Anthropology and Practical Politics. 第 7 卷,177-182 页。

Pedersen, Paul (1995): 文化冲击的五个阶段。世界重大事件》,第 25 卷。Westport/ Conn: Greenwood Press.