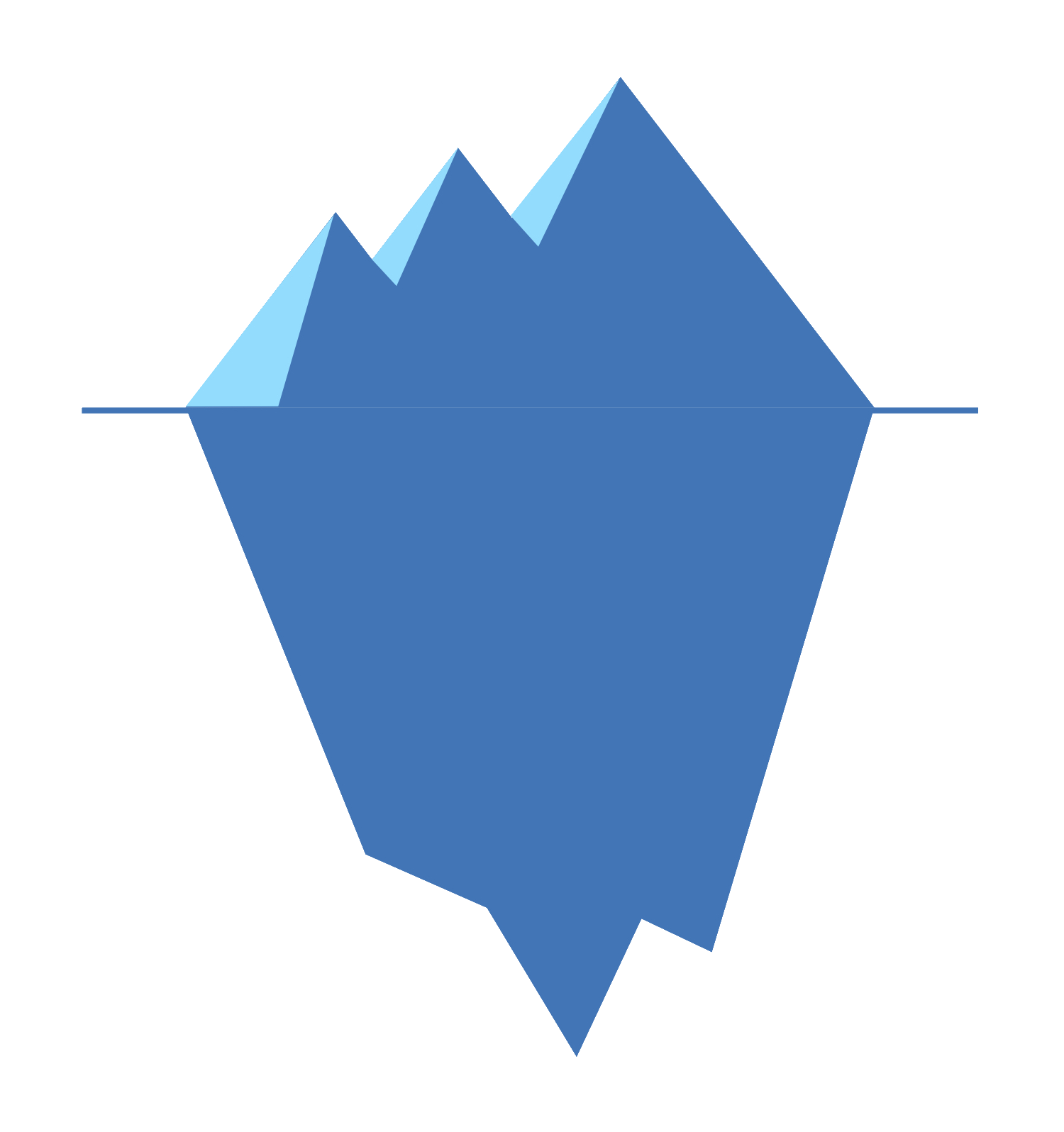

Das Eisbergmodell der Kultur wird in den Kulturwissenschaften genutzt, um das Verhältnis von unmittelbar wahrnehmbarer und verborgener Kultur und die damit zusammenhängenden Ursachen für interkulturelle Kommunikationskonflikte zu visualisieren.

Das Eisbergmodell der Kultur wird in den Kulturwissenschaften genutzt, um das Verhältnis von unmittelbar wahrnehmbarer und verborgener Kultur und die damit zusammenhängenden Ursachen für interkulturelle Kommunikationskonflikte zu visualisieren.

Die Eisberg-Metapher (Eisbergmodell) stammt von E. Hemingway*, der sie in den 1930er Jahren verwendet, um seinen literarischen Stil zu veranschaulichen. Er war der Ansicht, ein Autor müsse nicht sämtliche Details über seine Hauptfigur preisgeben. Ausreichend wäre es, wenn lediglich die Spitze des Eisbergs, circa ein Achtel, zu erkennen sei.

Spitze des Eisbergs

Diese Metapher wurde später auf S. Freuds Theorie des Bewusstseins übertragen, welches die Basis für das Eisbergmodell der Kultur darstellt. Freud* entwickelte die Theorie, dass menschliches Handeln nur zu einem kleinen Anteil bewusst bestimmt wird und entwarf vor diesem Hintergrund das Strukturmodell der Psyche. Hierbei entspricht das „Ich“ (Realitätsprinzip) dem bewussten Bereich der Persönlichkeit, der darüber entscheidet, welche Teile der unbewussten Persönlichkeitsbereiche („Es“ (Lustprinzip) und „Über-Ich“ (Moralitätsprinzip)) in der Wahrnehmungswelt realisiert werden. Verglichen mit einem Eisberg nimmt das bewusste „Ich“ also lediglich den kleineren, sichtbaren Teil, die Spitze des Eisbergs über der Wasseroberfläche ein. Die unbewussten Bereiche „Es“ und „Über-Ich“ machen den größeren, unter der Wasseroberfläche verborgenen Anteil aus.

Unter der Oberfläche

In Anlehnung an Freuds Instanzenmodell hat E. Schein* das Eisbergmodell bezogen auf Organisationskultur weiterentwickelt. Verallgemeinert auf

Kultur bezogen sieht es folgendermaßen aus: Der kleinere Teil des Eisbergs, seine Spitze, steht für den sicht- und hörbaren, also schnell zu erkennenden Teil der Kultur (Sprache, Aussehen, Verhalten, …). Der weitaus größere Teil der Kultur (Normen, Werte, Glaube, Ideale, Traditionen, Erfahrungen, Rollenbilder, …) hingegen liegt „unter der Wasseroberfläche“ verborgen und ist somit nicht unmittelbar wahrnehmbar. Er beeinflusst den kleinen wahrnehmbaren Teil jedoch wesentlich und ist somit aufgrund seiner „Unsichtbarkeit“ oft die Ursache für interkulturelle Kommunikationskonflikte. Wissen um die verborgenen kulturellen Aspekte und ein sensibler Umgang mit ihnen kann die Gefahr solcher Missverständnisse eindämmen.

*Ernest Hemingway

Der Schreibstil von Ernest Hemingway, einem einflussreichen amerikanischen Autor des 20. Jahrhunderts, zeichnete sich durch seine Einfachheit und Klarheit aus. Hemingway wurde am 21. Juli 1899 in Oak Park, Illinois, geboren. Sein Einfluss auf die Literatur kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Schon in jungen Jahren war Hemingway von der Literatur fasziniert. Später diente er während des Ersten Weltkriegs als Sanitäter in Italien, eine Erfahrung, die eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung seines literarischen Schaffens spielte. In seinen Werken geht es oft um die Themen Krieg, Tod und die Feinheiten menschlicher Beziehungen.

In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg lebte Hemingway in Paris, wo er Teil der „verlorenen Generation“ von Schriftstellern und Künstlern war. Diese Zeit in Europa hatte großen Einfluss auf seine Schriften, wie „Fiesta“ (alternativ „Toward the Sun“ oder „Fiesta: The Sun Also Rises“), „In Another Land“ und „For Whom the Bell Tolls“.

Als begeisterter Naturliebhaber und Abenteurer fand Hemingways Leidenschaft für die Jagd und das Angeln häufig Eingang in seine literarischen Werke. Dies zeigte sich nicht nur in der Themenwahl, sondern auch im Inhalt seiner Schriften.

In Ketchum, Idaho, beschloss er 1961, seinem Leben ein Ende zu setzen, nachdem er mehrere Ehen, Kämpfe mit dem Alkoholismus und Depressionen hinter sich hatte.

Hemingways Einfluss auf die Literatur ist auch nach seinem tragischen Tod offensichtlich. Er wird häufig als einer der einflussreichsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts bezeichnet, dessen Werk einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

*Sigmund Freud

Sigmund Freud wurde am 6. Mai 1856 in Freiberg, Mähren, geboren und wuchs in Wien auf. Er studierte Medizin an der Universität Wien mit Schwerpunkt Neurologie. Im späten 19. Jahrhundert begann Freud seine Arbeit mit klinischer Hypnose zur Behandlung von Hysterie und anderen neurologischen Störungen.

Freuds bahnbrechende Theorien gingen auf seine Studien an Patienten und seine eigenen Beobachtungen zurück. Er entwickelte die psychoanalytische Theorie, die besagt, dass menschliches Verhalten durch unbewusste mentale Prozesse beeinflusst wird. Er glaubte, dass das Unbewusste der Schlüssel zur Lösung von Konflikten und zur Behandlung psychischer Probleme sei.

Eines seiner berühmtesten Konzepte ist das von drei psychologischen Einheiten: dem Es, dem Ego und dem Über-Ich. Er postulierte auch, dass es psychosexuelle Entwicklungsstadien wie orale, anale, phallische, latente und genitale gibt, die die Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen.

Freud revolutionierte die Psychologie und beeinflusste viele Bereiche der Literatur, Kunst und Kultur. Seine Arbeit stieß jedoch auch auf Kritik, insbesondere seine Betonung der Sexualität und die Kontroversen um einige seiner Ideen. 1938, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich, zog Freud mit seiner Familie nach London, wo er im selben Jahr starb. Trotz seiner eigenen gesundheitlichen Probleme und persönlichen Herausforderungen bleibt sein Vermächtnis das eines der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts, dessen Werk den Grundstein für die moderne Psychologie legte.

*Edgar H. Schein

Am 5. März 1928 wurde Edgar Schein geboren – ein amerikanischer Sozialpsychologe von großem Ansehen. Dieser Pionier der Organisationsentwicklung erlangte seinen Ruhm durch seine Arbeiten zu Organisationsverhalten und Unternehmenskultur.

An der MIT Sloan School of Management war Schein ein einflussreicher Managementprofessor. Seine Arbeit in der Organisationspsychologie und im Verhalten war weitreichend. Insbesondere hat er das Organisationskulturmodell entwickelt. Dieses Modell besagt, dass die Kultur eines Unternehmens dazu dient, die gemeinsamen Annahmen, Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen seiner Mitglieder zu prägen.

Die Welt der Managementpraxis und -beratung hat stark von seiner Forschung zu Organisationskultur, Gruppendynamik und Führungsstilen profitiert. Seine Beiträge haben zu einem umfassenderen Verständnis dieser Themen beigetragen.

Hier geht es zum Überblick aller Lexikonartikel…

Literatur

Schein, Edgar H. (2006): Organisationskultur.

Motsching, Renate; Nykl, Ladislav (2009): Konstruktive Kommunikation.

Weiterführendes Lernmaterial: Interkulturell kompetent kommunizieren und handeln

Eisbergmodell Kultur – Eisberg Modell Kultur – Definition | IKUD

Die Geschichte von Lisa und Yamato (Erklärfilm) (Langversion, hier zum Download)

Das ist Lisa. Lisa ist eine echte Berlinerin. Sie trägt das Herz auf der Zunge.

Und das ist Yamato. Yamato kommt aus Tokyo. Er ist das erste Mal in Europa und noch nicht lange in Berlin.

Lisa und Yamato haben sich kürzlich in Berlin kennen gelernt. Die beiden treffen sich zufällig am Brandenburger Tor. Yamato will die Stadt erkunden. Er begrüßt Lisa mit einer kurzen Verbeugung – so ist es üblich in seinem Land. Lisa aber ist ganz außer sich: Sie ärgert sich über einen Busfahrer, der nicht auf sie gewartet hat. Sie hat noch gewunken, er muss sie gesehen haben. Lisa ist wütend, schimpft auf offener Straße. Yamato ist irritiert.

Lisa wird sich nun nicht mehr von ihrer kleinen Schwester Hanna verabschieden können, die heute für ein Austauschjahr nach Amerika fliegt. Sie ärgert sich dermaßen, dass ihr die Tränen in die Augen steigen – sie schaut Yamato an. Der scheint zu lachen. Lisa wundert sich.

Weil es nun ohnehin zu spät ist, schlägt sie vor, ins Cafè Fear zu gehen, das ist gleich um die Ecke. Yamato lehnt höflich ab. Schade, denkt Lisa. Aber wahrscheinlich hat Yamato andere Pläne. Der würde schon gerne in ein Cafè mit Lisa, kennt aber keine Alternative. Verlegenes Schweigen.

Lisa und Yamato wissen natürlich, dass sich ihre Kulturen voneinander unterscheiden, so einiges ist ihnen auch gleich aufgefallen. Dennoch erscheint ihnen manches rätselhaft.

Sie haben einen Verdacht: Etwas liegt im Verborgenen und wirkt trotzdem stark. Wie lässt sich dieses Phänomen beschreiben?

Das Eisbergmodell der Kultur

Was verstehen wir eigentlich unter Kultur? Der Begriff lässt sich mit einer Metapher gut erklären. Die menschliche Kultur gleicht einem Eisberg.

Es gibt einen sichtbaren, und auch hörbaren Teil, den wir schnell erkennen: das ist die Sprache (Yamato hat Deutsch als Fremdsprache gelernt) und auch das Aussehen. Verhaltensweisen gehören auch dazu (Yamato grüßt z.B. mit einer Verbeugung). Diese kulturellen Besonderheiten können wir meist gut erkennen, sie sind sichtbar.

Erstaunlich allerdings ist, dass der weitaus größere Teil von Kultur zunächst unsichtbar bleibt. Wie bei einem Eisberg. Was genau verbirgt sich unter der Oberfläche?

– Normen des menschlichen Miteinanders: Dazu gehören Erwartungen an den Umgang mit Emotionen. Privat und öffentlich. Lisa zeigt in der geschilderten Situation starke Emotionen – für Yamato, der aus Japan kommt, wirkt das sehr befremdlich.

– Er versucht sogar, diese für ihn peinliche Situation wegzulachen. Dies wiederum kann Lisa nicht verstehen. Eine Irritation für beide Seiten.

– Glaube. Woran glauben Menschen und wie wichtig ist ihnen der Glaube? In der japanischen Kultur ist die Zahl 4 sehr negativ besetzt, da das Wort klanglich dem Wort für Tod ähnelt. Yamato versteht statt des englischen Worts FEAR die Zahl 4 und reagiert also ablehnend. Ein Missverständnis.

Es gibt noch viele weitere kulturelle Aspekte, die im Verborgenen liegen. Z.B. Wertvorstellungen. Ideale. Traditionen. Erfahrungen. Rollenbilder …

Diese kulturellen Besonderheiten sind auf den ersten Blick oft nicht zu erkennen. Sie bleiben unsichtbar. Ist das nicht erstaunlich? Ein großer Teil der Kultur bleibt uns bei oberflächlicher Betrachtung verborgen.

Unwissenheit kann leicht zu unerwarteten Kollisionen führen. Zu interkulturellen Konflikten. Wir ecken an, weil wir unsere Kultur wie selbstverständlich für die „richtige“ halten. Tückisch ist also der große kulturelle Bereich, der unter der Oberfläche liegt.

Sensibilität gegenüber verborgenen kulturellen Unterschieden ist ein erster Schritt zu erfolgreicher Kommunikation. Das bedeutet, aufmerksam, neugierig und emphatisch zu sein. Und was können wir konkret tun? Uns vorab informieren. Fragen stellen. Irritationen klären.

Wer achtsam mit fremden Kulturen umgeht, segelt sicherer.

Inspiriert durch Edgar Schein, US-Psychologe