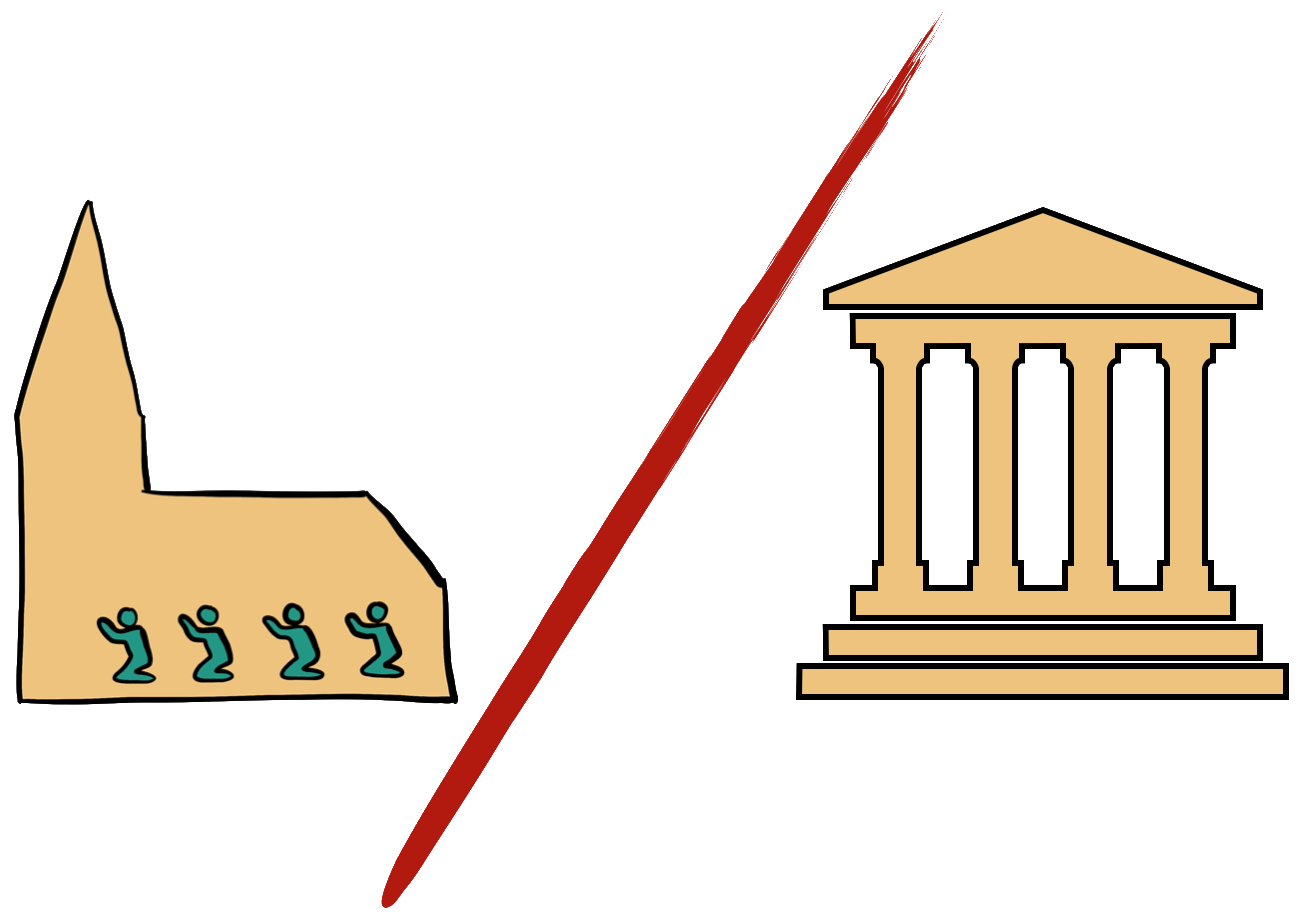

Der Begriff Säkularisierung ist nicht eindeutig definiert, sondern umstritten. Er stammt vom lateinischen Wort saeculum und bedeutet „Zeitalter“, „Jahrhundert“, aber auch „Welt“ oder „weltlich (gesinnt)“ (DWDS 2019). Eine mögliche Beschreibung ist die der Säkularisierung als Weltanschauung, in der die Vorstellung eines Gottes als lenkende Macht, „von einer Vorstellung abgelöst wurde, in der der Mensch selbst Quelle, Grund und Maßstab von Wissen und Handeln ist“ (Raes 1986, 31). Säkularisierung heißt damit, dass „die Kirchen keine geistliche Autorität mehr bieten, die die gesellschaftlichen Strukturen insgesamt regelt“ (Valadier 1986, 35), sondern „der Mensch […] zum Maß aller Dinge“ (Schrey 1981, 4) wird. Diese Situation liegt heutzutage in Deutschland sowie in den meisten Industriestaaten der Welt vor. „Unsere Kultur basiert auf den modernen Naturwissenschaften und findet darin ihren Ausdruck“ (Raes 1986, 13).

Der Begriff Säkularisierung ist nicht eindeutig definiert, sondern umstritten. Er stammt vom lateinischen Wort saeculum und bedeutet „Zeitalter“, „Jahrhundert“, aber auch „Welt“ oder „weltlich (gesinnt)“ (DWDS 2019). Eine mögliche Beschreibung ist die der Säkularisierung als Weltanschauung, in der die Vorstellung eines Gottes als lenkende Macht, „von einer Vorstellung abgelöst wurde, in der der Mensch selbst Quelle, Grund und Maßstab von Wissen und Handeln ist“ (Raes 1986, 31). Säkularisierung heißt damit, dass „die Kirchen keine geistliche Autorität mehr bieten, die die gesellschaftlichen Strukturen insgesamt regelt“ (Valadier 1986, 35), sondern „der Mensch […] zum Maß aller Dinge“ (Schrey 1981, 4) wird. Diese Situation liegt heutzutage in Deutschland sowie in den meisten Industriestaaten der Welt vor. „Unsere Kultur basiert auf den modernen Naturwissenschaften und findet darin ihren Ausdruck“ (Raes 1986, 13).

Anfänge der Säkularisierung

Es darf dabei nicht vergessen werden, dass „unsere heutige Gesellschaft keineswegs im Begriff ist, erst jetzt säkularisiert zu werden“ (Raes 1986, 13). „Seit der Zeit der Renaissance ist es nicht mehr selbstverständlich, daß die weltliche Macht ihre Begründung in der Religion findet“ (Valadier 1986, 37). Schon seit der Entwicklung von Wissenschaften, die dem bloßen Glauben etwas anderes entgegensetzen, entwickelt sich auch die Säkularisierung. „Erklärungsmodelle der Welt auf naturwissenschaftlicher Grundlage […] gibt [es] […] seit dreieinhalb Jahrhunderten“ (Raes 1986, 14). Diese wurden immer weiter ausgeführt und vertieft und seit dem „19. Jahrhundert schließlich ist […] die gesamte sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeit, der Mensch selbst eingeschlossen, Gegenstand naturwissenschaftlicher Analyse“ (Raes 1986, 14).

Schließlich erlangt die Wissenschaft einen so hohen Stellenwert, dass „[a]lles, was nicht wissenschaftlich beweisbar ist, […] systematisch verworfen und eliminiert“ (Raes 1986, 17 f.) wird. Die Säkularisierung kann z. B. als „das Ergebnis der Beziehung des Menschen zum Menschen und zur Natur“ (Valadier 1986, 36) gesehen werden. Hierfür ist keine Religion notwendig, sondern „[d]ie Anthropologie tritt an die Stelle der Theologie“ (Schrey 1981, 4).

Im Laufe der Zeit stieß die Säkularisierung aber auch immer wieder auf Gegenwehr und ist von vielen historischen Ereignissen geprägt worden (vgl. Schrey 1981, 2). Beispielsweise haben sich einige Menschen durch den Verlust einer vermeintlich absoluten Sicherheit der ‚Glaubenswahrheit‘ bedroht gefühlt (vgl. Schrey 1981, 1 f.). Außerdem hat sich auch die Säkularisierung an sich verändert, z. B. beschreibt Schrey: „Säkularisation als Weltlichwerden christlicher Konzepte schlägt um in Säkularismus als Abwendung vom christlichen Ursprung.“ (Schrey 1981, 5)

Die Kirche in Deutschland

Die Kirche in Deutschland ist historisch fest in der Gesellschaft verankert. Dies lässt sich an mehreren Faktoren festmachen:

1. Religionszugehörigkeit: Ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland ist christlich, entweder katholisch oder evangelisch. Laut Umfragen bekennen sich mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland zu einer der beiden Konfessionen. Damit ist die Kirche in der Gesellschaft präsent und hat eine große Anhängerschaft.

2. Kirchensteuer: Anders als in vielen anderen Ländern finanzieren sich die Kirchen in Deutschland hauptsächlich über die Kirchensteuer. Jeder, der Mitglied einer Kirche ist, zahlt einen festen Prozentsatz seines Einkommens an die Kirche. Dadurch ist es den Kirchen möglich, eine große Infrastruktur zu unterhalten und verschiedene soziale Projekte zu unterstützen.

3. Religiöse Feiertage: Christliche Feiertage wie Weihnachten und Ostern sind in Deutschland gesetzliche Feiertage, an denen viele Menschen frei haben. Auch religiöse Bräuche und Traditionen sind weit verbreitet und werden von vielen Menschen gefeiert und praktiziert.

4. kirchliche Einrichtungen: Die Kirche unterhält in Deutschland eine Vielzahl von Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime und Beratungsstellen. Diese Einrichtungen sind fest in der Gesellschaft verankert und erfüllen wichtige soziale Aufgaben.

Werte und Normen heute

Die Säkularisierung einer Gesellschaft bedeutet aber nicht, dass diese frei von Werten und Normen sei. Auch in nicht-religiösem Kontext gilt, „was in der Gesellschaft als Wert anerkannt, empfohlen, geachtet und […] zum Entscheidungs- und Orientierungsmaßstab für soziales Handeln wird“ (Raes 1986, 27). Es gibt also auch dort, wo sich die Säkularisierung durchgesetzt hat, gesellschaftliche Regeln. Die Säkularisierung hat bewirkt, dass „denjenigen sozialen Werten eindeutig Vorrang“ (Raes 1986, 28) vor religiösen Werten zugestanden wird. Diese gesellschaftlichen Werte sind nicht von einer höheren Macht gegeben, sondern gewissermaßen eine „Übereinkunft der Bürger“ (Valadier 1986, 36). Das führt dazu, dass sich die Gesellschaft der Menschen nun in einem „dauernden Konflikt über die gemeinsamen Grundlagen des Handelns“ (Valadier 1986, 40) befindet. Dies wird auch in der heutigen Gesellschaft sichtbar, die „eindeutig bereits das Ergebnis der Säkularisierung“ (Raes 1986, 33) ist.

Es ist jedoch nicht einfach jede Religion verschwunden. Die Religionen sind immer noch vorhanden, wurden und werden aber „in die Privatsphäre des einzelnen oder der Familie verwiesen“ (Raes 1986, 11). Damit haben sie, bewirkt durch die Säkularisierung, keinen direkten Einfluss mehr auf den Staat und die Politik.

Kritik an der Säkularisierung

Die Kritik an der Säkularisierung ist vielfältig und wird von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und religiösen Institutionen geäußert. Ein zentraler Kritikpunkt ist, dass durch die fortschreitende Säkularisierung religiöse Werte und Traditionen an Bedeutung verlieren und damit moralische Orientierungshilfen verloren gehen.

Für konservative Religionsvertreter bedeutet Säkularisierung häufig einen Verlust religiöser Autorität und einen Bedeutungsverlust ihrer Institutionen. Sie argumentieren, dass eine Gesellschaft ohne religiöse Werte und Normen moralisch relativistisch und orientierungslos wird. Diese Kritiker befürchten, dass dadurch gesellschaftliche Strukturen und Gemeinschaften zunehmend fragmentiert werden und der soziale Zusammenhalt gefährdet ist.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass der Säkularisierung ein materialistisches Weltbild zugrunde liegt, das spirituelle und transzendente Aspekte des menschlichen Lebens vernachlässigt oder ablehnt. Dies wird insbesondere von Vertretern religiöser Traditionen kritisiert, die die Existenz einer höheren Macht oder eines göttlichen Wesens als Grundlage ihres Glaubens ansehen.

Darüber hinaus wird die sie häufig als Ursache gesellschaftlicher Probleme wie zunehmender Egoismus, Werteverfall oder abnehmende Solidarität gesehen. Religiöse Kritiker betonen, dass Religion eine wichtige Rolle bei der Erziehung zu sozialen Werten und Tugenden spielt und dass eine säkulare Gesellschaft diese Grundwerte vernachlässigen könnte.

Kritiker werfen der säkularen Gesellschaft auch vor, religiöse Minderheiten und deren Rechte zu vernachlässigen oder gar zu unterdrücken. Insbesondere in Ländern, in denen eine bestimmte Religion dominiert, kann die Säkularisierung als Bedrohung für religiöse Minderheiten wahrgenommen werden.

Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass die Kritik an der Säkularisierung nicht einheitlich ist und von individuellen Überzeugungen und weltanschaulichen Einstellungen geprägt wird. Während die einen darin einen notwendigen Fortschritt hin zu einer modernen, pluralistischen Gesellschaft sehen, betonen andere die Bedeutung der Religion als moralische Orientierung und spirituellen Rahmen für das menschliche Leben. Es besteht also kein Konsens darüber, ob die Säkularisierung eine positive oder negative Entwicklung darstellt.

Hier geht es zum Überblick aller Lexikonartikel…

Literatur

DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (Hrsg.): Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. https://www.dwds.de/wb/s%25C3%25A4kularisieren [02.02.2019].

Raes, Jean (1986): Die Säkularisierung. In: Kerber, Walter (Hrsg.): Säkularisierung und Wertewandel. Analysen und Überlegungen zur gesellschaftlichen Situation in Europa. München: Peter Kindt, 11–34 (= Fragen einer neuen Weltkultur. Veröffentlichungen des Forschungs- und Studienprojekts der Rottendorf-Stiftung an der Hochschule für Philosophie, Band 2).

Schrey, Heinz-Horst (1981): Einführung. In: ders. (Hrsg.): Säkularisierung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1–48 (= Wege der Forschung, Band CDXXIV).

Valadier, Paul (1986): Kritische Fragen zur Säkularisierung. In: Kerber, Walter (Hrsg.): Säkularisierung und Wertewandel. Analysen und Überlegungen zur gesellschaftlichen Situation in Europa. München: Peter Kindt, 35–52 (= Fragen einer neuen Weltkultur. Veröffentlichungen des Forschungs- und Studienprojekts der Rottendorf-Stiftung an der Hochschule für Philosophie, Band 2).

Drucke diesen Beitrag

Drucke diesen Beitrag

A true intercultural incident is described in the book Intercultural stories: Human encounters from all over the world – funny, instructive, true to life:

The eternal guest

During his studies, a German student whose parents were from Morocco met a man of the same age who had come to Germany from Japan to study. As they got on well together, he invited the Japanese fellow student to play soccer with his friends and then have dinner at his house. They spent a nice day together, but it got late and they both had to get up early again the next day. However, the Japanese man didn’t seem to want to leave. It was getting later and later and he still made no move to leave. As the time was already very late, the host managed to persuade his guest to leave gradually as he had to get up early the next day. This made him very uncomfortable. They finally said goodbye and the Japanese guest went home.

The student later learned from a friend that it is customary for many Japanese people for the host to signal to the guests at the appropriate time that it is time to say goodbye. Most Germans, on the other hand, consider it impolite for the host to end the meeting. In Germany, it is more common for the guests to decide when to leave. So the two students had both been waiting for the other to end the meeting.